- HOME

- BUCH

- KALENDER

- MAGAZINE

- MEDIA

- EVENTS

- SHOP

- PRESSE

- KONTAKT

- SERVICE

Dr. Günter Mager (D)

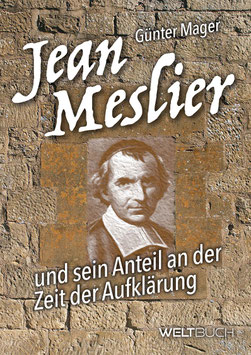

Jean Meslier

Und sein Anteil an der Zeit der Aufklärung

„Da es mir nicht verstattet ward und da es sogar von fatalen Folgen gewesen wäre, zu meinen Lebzeiten offen zu sagen, was ich von Lenkung und Regierung der Menschen, von ihren Religionen und ihren Sitten halte, so habe ich mich dazu entschlossen, es nach meinem Tode zu sagen.“

Mit diesen Worten leitet der Dorfpfarrer des in der Nordchampagne versteckten Dorfes Étrépigny sein fasst Tausend Seiten umfassendes geistiges Vermächtnis ein. Alle bedeutenden Vertreter der französischen Aufklärung haben von ihm abgeschrieben: Voltaire vor allem, aber auch Montesquieu, Rousseau, Quesnay, Holbach, Diderot und andere.

Es ist die große Epoche des freien Denkens, die Jean Meslier einleitet. Wie er lebte, davon wissen wir nur wenig, aber wir können es uns vorstellen, wie er gelebt haben könnte. Er galt als schrullig und aufsässig, rebellierte gegen jede Form von Ungerechtigkeit, religiösem Eifer und stand immer auf der Seite der Bauern, deren philosophierenden Gottesmann er war und deren elendes Leben er mit ihnen teilte: ein atheistischer Franziscus.

Buch

Jean Meslier – und sein Anteil an der Zeit der Aufklärung

Günter Mager (D)

Buch, Softcover, 519 Seiten, 21 x 14,8 cm, erscheint: 8.08.2019, 1. Auflage Deutsch, ISBN: 978-3-906212-45-6

18,90 €

Endpreis, zzgl. Versandkosten

Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen

- 0,63 kg

- verfügbar

- 3 - 5 Tage Lieferzeit1

Autor

Günter Mager erlebte seine Kindheit in einem von den Nazis verfolgten und sozialdemokratisch orientierten Elternhaus, das ihn weltanschaulich prägte und ihn zum Gegner faschistischen Handeln und Denkens macht.

Er studierte Geschichte und promovierte an der Martin-Luther-Universität Halle.

Er lehrte u.a. als Dozent an einer Fachschule.

Prolog

Könnten die sanften Hügel, die weiten Wälder, die sich durch liebliche Auen schlängelnden Flüsse fabeln von den Menschenscharen, die im Kriegslärm über sie hinwegzogen und Not, Hunger und Seuchen verbreiteten und die Seelen der Menschen verwüsteten, so hätten sie lange zu erzählen und erwähnten doch nur das Ungewöhnliche, Außerordentliche und sparten die Qualen aus, die dem Einzelnen aufgebürdet wurden in den Wirren der Zeiten. Aus allen Himmelsrichtungen wogten die Kriegsleute über das Land. Flüchtende und der Heimat Enterbte querten es und zeugten vom schweren Los, das den armen Mann immer aufs Neue traf; als ob er schuldig wäre am Streit zwischen den Königen, den Fanatikern und feurigen Weltverbesserern. Wer auch immer die Fremden waren, immer litten die, die ihre Hütten aufgebaut hatten an den sanften Hügeln, in den offenen, eichenbestandenen weiten Wäldern, an den Bächen und Flüssen und ihr Dasein fristeten über die Jahrhunderte hinweg in einer freundlichen Landschaft, die den Namen Champagne trägt. Nie ließ es sich genau bestimmen, wo sie im Norden, Süden, Westen oder Osten beginnt oder endet, doch ist das für die Geschichte, die erzählt werden soll, ohne Belang.

Vor allem bewohnten Bauern die Champagne, und das ist in weiten Teilen dieser Landschaft noch heute so. Sie bestellten ihre Felder mit Weizen, Gerste, Hafer, Hirse und Wein. Hier und da wuchs schon die neue, aus dem fernen Amerika übernommene Frucht: die Kartoffel. Von Reims, den Ardennen zu, verlor sich nach und nach der Anbau des Weines, stattdessen blühten die blauen Blumen des Flachses, und auf den Wiesen grasten Ziegen- und Schafherden. Noch ahnte niemand, dass der Name der Landschaft in die Welt hinausgetragen werden und sie berühmt machen sollte bei all denen, die ihre Zunge im feinen Geschmack übten: Champagner.

Der Schriftsteller La Bruyère, der um 1670 die Landschaft bereiste, beschrieb das Leben der Bauern so: „Es gibt eine Art scheue Tiere von männlichem und weiblichem Geschlecht, die man da und dort auf den Feldern sieht, dunkel, fahl und von der Sonne verbrannt, über die Erde gebeugt, die sie mit zäher Beharrlichkeit durchwühlen und umgraben; sie scheinen so etwas wie eine Sprache zu besitzen, und wenn sie sich aufrichten, zeigen sie Menschenantlitz. Es sind in der Tat Menschen. Nachts ziehen sie sich in ihre Höhlen zurück, wo sie sich von schwarzem Brot, Wasser und Wurzeln ernähren. Sie ersparen den anderen Menschen die Mühe zu pflügen, zu säen und zu ernten, damit sie leben können, und haben wohl verdient, dass ihnen nicht das Brot mangle, das sie gesät haben.“ Wir wissen nicht, wie nahe La Bruyère den „scheuen Tieren“ gekommen ist; sehr nahe vermutlich nicht, denn sonst wüsste er, dass ihr Leben oft redlicher, achtenswerter, voller Fürsorge für die Ihren, ergeben in die scheinbare Gottgewolltheit ihres Daseins verlief.

Viel Lebenswille und Lebensmut gehörte dazu, die Bedrängnisse des Alltags infolge Missernten, Unwetter, plötzlichen, unerklärbaren Krankheiten hinzunehmen und den Rücken zu beugen vor den Herren, die den Bauern glauben machten, ihre Herrschaft käme von Gott.

La Bruyère ist unser Zeitzeuge. Er sah in den Bauern mehr als viele seiner Zeitgenossen. Für ihn waren sie Menschen, auch wenn sie von denen, die ihr Brot aßen und ihren Wein tranken und sich über sie erhoben, verabscheut wurden. Viele Herren, Seigneurs, denen zumeist der Boden gehörte, den sie an die Bauern verpachteten, sahen in den Bauern tatsächlich nur Tiere männlichen und weiblichen Geschlechts. Ihnen genügte, dass ihnen „ihre Bauern“ Getreide, Wein und Geflügel ablieferten und die Dienste leisteten, die sie ihnen abverlangten. Sie glaubten, die Bauern würden geboren, damit sie mit zäher Beharrlichkeit den Boden durchwühlen und ihn umgraben.

Unter den Bauern der Champagne gab es etliche freie Bauern, die Grund und Boden ihr Eigen nannten, andere waren Censiers, sie nutzten den Boden des Seigneurs gegen ein Entgelt bis ans Ende ihrer Tage und vererbten ihn an den ältesten Sohn, wenn es der Seigneur erlaubte. Mit den Pächtern dagegen schloss der Grundherr Verträge für ein Jahr ab – manchmal verlängerte er sie, manchmal mussten die Bauern ihres Weges ziehen und einem neuen Pächter Platz machen.

Die wichtigsten Helfer der Seigneurs - und ihnen unterwürfig verpflichtet - waren die Curé, die Pfarrer in den Dörfern, die häufig selbst aus dem Bauernstand kamen und denen von frühesten Kindestagen an Ehrerbietung vor den Herren des Landes eingebläut worden war. Zwar gehörten die Curés zum ersten Stand und die Seigneurs meist zum zweiten oder gar nur zum dritten, aber die Pfarrer in den Dörfern hatten untertäniges, beflissenes Dienen eingesogen wie Muttermilch. Hatten sie das als Kinder in ihren Elternhäusern noch nicht fest genug in sich aufgenommen, holten sie das als Jugendliche während ihrer Ausbildung nach, die allein darauf zielte, sie willig im Geschirr der Heiligen Mutter Kirche gehen zu lehren. Die meisten Pfarrer taten, wie ihnen geheißen, und sie wussten es nicht besser, aber es gab einige, denen das Geschirr zu eng wurde und die an ihm zerrten, als würge es ihnen die Luft ab …